Buenos días, damos inicio a esta sesión dedicada al abordaje clínico de una de las entidades más relevantes y complejas dentro de las neoplasias hematológicas, la

leucemia mieloide aguda.

A diferencia de otras neoplasias de curso más lento, la leucemia mieloide aguda obliga a actuar con rapidez y precisión. Es un ejemplo claro de cómo el tiempo diagnóstico y terapéutico incide directamente en el pronóstico y al mismo tiempo, es una de las patologías que más ha evolucionado en los últimos años gracias al avance en terapias dirigidas y en el conocimiento molecular de la enfermedad.

Hoy contamos con la participación del hematólogo José Antonio Farah, especialista en este diagnóstico, tratamiento e investigación de enfermedades hematológicas malignas, en particular, la leucemia mieloide aguda. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra.

Muy Buenos días, muchas gracias, Ivana, por la presentación, como indiqué previamente, yo soy José Antonio Farah, llevo la parte, como tal, en el hospital de Santiago de Compostela. La parte de patología mieloide y centrándome específicamente en lo que corresponde el día de hoy, como la leucemia mieloide aguda. Agradezco a Asotrame por permitirme dar este espacio de entregar información adecuada a los pacientes y familiares y, así mismo, permitir dar cierta visibilidad a lo que corresponde a la enfermedad de la leucemia mieloide aguda.

(01:40) El día de hoy nos centraremos en ciertos aspectos. Comenzaremos con una parte en la descripción como tal de la enfermedad, hablaremos de ciertos datos, fisiopatología, factores de riesgo que puedan confluir, la clasificación actualizada de la OMS 2022 y, así mismo, el consenso de la ICC, las manifestaciones clínicas, que suelen ser las más características, cómo procedemos al diagnóstico y los tiempos que solemos plantearlos. Asimismo, después de haber hecho estas pruebas de diagnóstico, cómo estratificamos la parte pronóstica según European LeukemiaNet y la importancia de la misma. Luego pasaremos a la parte de tratamiento tanto pacientes que son candidatos a quimioterapia intensiva como los que no son aptos para quimioterapia intensiva, o, mejor dicho, no apto, sino no elegibles. Luego el seguimiento que solemos hacer de la enfermedad y anticiparnos en su momento, dar tratamiento como tal a la recidiva o recaída. Y, por último, el futuro de que, nos espero o nos avecina respecto a la enfermedad y las conclusiones.

Sin más preámbulos, voy a dar cierta parte de la definición. La leucemia mieloide aguda se trata de una proliferación de células clonales, principalmente las células precursoras que tenemos nosotros en la mayor parte de nuestra médula ósea.

¿Qué pasa con esta enfermedad? Esta proliferación o multiplicación clonal lo que impide es una correcta diferenciación a unas células maduras.

¿Qué pasa en nuestra médula ósea? Una médula ósea del paciente que presenta la enfermedad predispone o prevalece como tal las células que son de carácter anormal y desplazan a las células llamémoslas, así como “buenas”. Este desplazamiento de las células de carácter normal va rectificando o comprometiendo cada uno de los síntomas.

Partiendo, cuando se desplazan los glóbulos rojos va a predisponer a lo

que haya como tal un síndrome anémico de distintas características. Puede ir desde un episodio de cansancio o de malestar general a tal expresión de mayor gravedad, como es dificultad para respirar o que tenga dolor torácico.

Luego también hasta un 30 o en algunas series hasta el 50% de los pacientes va a presentar una clínica de fiebre, bien sea por la propia enfermedad, es decir, la fiebre tumoral que asocia esta enfermedad o que prevalezca como un dato de infección y, por último, con o bajan las plaquetas, que son otras de las células e solemos tener en sangre provocan en distintos grados la escala de sangrado.

La incidencia que se estima en esta enfermedad en 1 año afecta aproximadamente en torno a 3 o cada 4 casos por 100000 habitantes. Es verdad que suele ser una enfermedad que afecta principalmente a pacientes de edad un poco avanzada, es decir, más del 85% se va a centrar en pacientes adultos y menos del 15% va a afectar a niños y adolescentes.

La edad media del diagnóstico va a depender específicamente de zonas geográficas, pero casi todos tienen una misma media. La media que se, el diagnóstico es en torno a los 68 años y la importancia que radica en la en la patología hematológica es que representa la leucemia aguda más frecuente del paciente adulto antes de pasar a la parte fisiopatología sí me gustaría describir una parte, lo que corresponde a la historia.

La historia, que se centra en esta enfermedad, está relacionado o hablaré principalmente de siglo XIX. No, no después, porque solo quiero hablar la parte inicial donde ya había ciertos vestigios de cómo se comenzó a entablar la importancia, el diagnóstico y ciertas características clínicas que ya se hablaban desde 1827.

Los científicos que secuencialmente fueron describiendo cada uno aportó un grado de

importancia.

En 1827 Velpau ya escribió un caso clínico en el cual representaba un hombre de 63 años que tenía fiebre, aumento del perímetro abdominal y, a la vez, tuvo una muerte prematura. Y no es hasta 1844, Donne describe el primer caso en el cual, aunque la afectación que se veía era nivel de todo el cuerpo, había un exceso de células blancas, es decir, ya objetivó, que había una línea celular que estaba más aumentada que las otras.

Bennett, es decir, un año después, en el 45, determinó en el paciente o describía ya en consonancia con lo que se escribía previamente que el aumento del tamaño del bazo y que la sangre subjetivaba un material purulento, es decir, pacientes que tenían una muerte prematura, pero con aumento como tal de la consistencia de la sangre en su cuerpo. Y no hasta 2 años después es cuando Virchow ya acuña el

término de leucemia. Es decir, podemos ver han pasado ya cientos de años donde ya se hablaba como tal de leucemia.

Ya en 1872, Neumann describió que aunque la enfermedad tenía representación en la sangre, realmente el nicho de enfermedad se encontraba la médula ósea y 4 años más tarde ya se escribía que la importancia de realizar el aspirado de la médula ósea, es decir, ya buscar el sitio donde probablemente estaba la afectación y luego a posteriori, los avances que se ha tenido, bien sea en la propia caracterización, si era patología amiloide, linfoide y luego los tratamientos que van por lo menos desde 1970.

Vuelvo y repito: esto es una breve introducción acerca de cómo se inició la enfermedad y de los pequeños avances logrados por cada uno de estos científicos en el siglo XIX.

(07:11) Ahora sí, para entrar un poco en las características fisiopatológicas de esta enfermedad, cabe destacar que esto es una enfermedad que afecta principalmente a cambios de carácter genético, que van a transcurrir principalmente en las células precursoras y, en lo que corresponde a leucemia mieloide, precursores de estirpe mieloide, en los cuales hay una teoría, que es el doble hit.

¿Y qué es el doble hit? Es la afectación o alteración en dos puntos distintos de nuestras células: una, que le va a impedir una correcta diferenciación —es decir, una alteración que impide, como tal, llegar a la madurez; es decir, limita que la célula no sea capaz de llegar a estadios más maduros, dejándola en estadios inmaduros—, y la otra característica es que le confiere un carácter competitivo, clonal y de rápida multiplicación, lo cual resulta en una acumulación de esta célula inmadura, conocida como célula blástica, y se acumula en la médula ósea.

Y lo que escribí previamente es, por eso, lo que predispone a que se vaya acumulando en la médula ósea y le quite espacio a las células de carácter normal.

Esa es la teoría del doble hit. Luego de una teoría del triple hit que también suma otro tipo de alteraciones. Cabe destacar que la mayor parte de las leucemias va a haber algún tipo de alteración genética dentro de las más comunes están las alteraciones nucleofosmina, FLT3, RUNXI, RUNXTI y la PML/ RaRa o la traslocación 1517, que es una enfermedad en particular, es lo que se corresponde a la leucemia promielocítica aguda, que tiene un régimen de tratamiento distinto, representa más o menos del 10 al 15%, según las series de la leucemia mieloide

aguda, pero como acabo de destacar que ese suele ser un protocolo distinto, que habitualmente se podría abordar en otra, en otra caracterización, en otra charla.

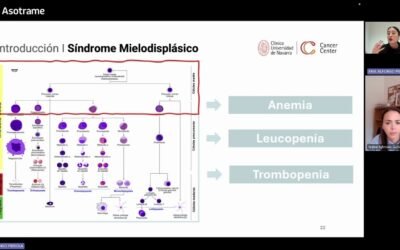

Dentro de los factores de riesgo que le confieren para que un paciente pueda tener como tal una leucemia mieloide aguda sería, en primer lugar, partir ya de una enfermedad hematológica previa, principalmente de estirpe mieloide, bien sea un síndrome mielodisplásico o una neoplasia mieloproliferativa crónica, enfermedades con rotura cromosómica como es la anemia de Fanconi, que el paciente previamente se haya expuesto a radiación, que el momento actual cada vez eso suele ser, suele ser menos que en la antigüedad sucedía con frecuencia o cuando había fenómenos que se escapaban de las manos del ser humano, productos químicos como exposición al benceno y a disolventes y que el paciente se haya expuesto a tratamientos quimioterápicos previos, bien sean propios de características hematológicas o enfermedades hematológicas o por cualquier otra enfermedad tumoral.

(09:55) Eso es, continuando la presentación, hablar acerca de la clasificación. En la actualidad tenemos dos clasificaciones, aunque en la mayor parte de ellos nos regimos sobre la OMS. Las dos fueron actualizadas en el 2022. Esta es la quinta edición de la clasificación de la OMS, donde principalmente describe dos tipos de clasificaciones, unas que se las va a definir por las alteraciones genéticas, es decir, cuando ya el hematólogo le ha dado el nombre y el apellido a la enfermedad.

Si no somos capaces de definir mediante características genéticas, pasamos a definirla mediante características de diferenciación. Por alteraciones genéticas realmente no hay un número adecuado para poder definir si son o no el número adecuado para definir desde cuántas células inmaduras ya tengo una leucemia mieloide aguda, es decir, la OMS lo que describe que se debe hacer un diagnóstico integrado y tener pruebas de PCR, NGS de forma instantánea para poder darle un orden ya de diagnóstico.

Entonces, la mayor parte de ellas no requiere un número adecuado, pero sí más del 20 % de células inmaduras en el contexto de la leucemia que se relaciona a mielodisplasia, o la que tenga otras alteraciones genéticas definitorias; y, en el resto, en el BCR-ABL y en el CEBPA mutation, sí requiere por lo menos más del 20 %. Si no somos capaces de definir a nivel de características genéticas, la vamos a definir a nivel de diferenciación. Eso hace un poco de diferencia con la ICC, aunque ya después he hecho una tabla en la cual vamos a hablar de ciertas características de qué diferencia una clasificación de la otra.

La clasificación de la ICC la suele hacer de forma jerárquica, es decir, establece cuatro ítems y, si no se va cumpliendo cada uno, le va dando un checklist. Por ejemplo, la alteración a nivel de alteraciones genéticas recurrentes: ¿presenta o no las presenta el paciente? Si no las presenta el paciente, pasamos al siguiente punto, que es la mutación en TP53. No la presenta el paciente. Pasamos al siguiente punto o al siguiente apartado, que son genes relacionados con la mielodisplasia; destaca el ASLX1, SF3B1 y RUNX1. Si no cumple ninguno de estos tres escalones, pasamos al siguiente puesto jerárquico, que sería determinar si tiene alguna alteración citogenética. Esto se define, aunque ya después lo hablaré, por pruebas moleculares. Realmente, uno es a través de la PCR o la NGS, y el otro es a través de la citogenética y de FISH.

Si no está delimitada por ninguno de estos cuatro apartados, pasará a ser una leucemia mieloide aguda no especificada. Es verdad que ya una de las diferencias que radica —aunque, posterior, lo hablaré primero—: el dintel de células inmaduras. Para la OMS no hay un claro dintel, salvo las mielodisplásicas o relacionadas, perdón, con genes de mielodisplasia o en los grados de diferenciación; mientras que en la ICC se requiere, por lo menos, un 10 % de células inmaduras. Es decir, con el estudio de la médula ósea que hacemos o con el estudio de la sangre periférica, requiero un número para poder clasificarla. Para este número, la ICC hace un apartado distinto, tiene un apartado que correlaciona el síndrome de mielodisplásico/leucemia mieloide aguda y establece los dinteles de células indiferenciadas que las establece entre el 10 y el 19 % y si es más del 20 % ya es una leucemia mieloide aguda.

Luego, otra diferencia es que le da, como tal, el peso de importancia al P53, que es un gen que se relaciona principalmente en la transcripción de ciertas, de ciertas proteínas y que está relacionado y tiene mucha implicación en la mayor parte de patología a nivel hematológica. Y luego, también, que le da cierto cualificativo al haberse expuesto previamente a la relacionada con la terapia previa, o al haber tenido un síndrome mielodisplásico o una neoplasia mieloproliferativa, o si tenemos alguna predisposición en las líneas germinales. Esto quiere decir que células en el cual ya nacemos con ellas puedan tener cierta predisposición, que, a lo largo del tiempo, pasa a ser como tal una leucemia mieloide aguda.

Y para establecer ciertas diferencias, podemos ver cómo una se ciñe más del carácter jerárquico y otra suele ser un poco más establecida.

Por ejemplo, en la WHO partimos: ¿tiene o no tiene alteraciones, anormalidades citogenéticas o moleculares? Sí, si las llega a tener, necesitamos un 20 % de células blásticas para poder determinar si viene por anormalidades moleculares, si tiene anormalidad de citogenéticas, o si partía ya de un síndrome mielodisplásico que se haya relacionado con la o el antecedente de mielodisplasia.

Si no confluimos con ninguna de estas características, pasamos a definirla por el grado de diferenciación, que fue lo que hablé previamente.

Recordar que los dos últimos apartados que he descrito requieren de un número de células blásticas, más del 20 %, y luego, como pequeño grado de diferencia, pone como neoplasia secundaria cuando hemos sido expuestos, como hablé previamente, a un factor de riesgo, que es habernos expuesto a terapia citotóxica previa o que tengamos alguna alteración como predisposición de línea germinal.

Mientras que la ICC se caracteriza, principalmente, por describir el orden jerárquico. ¿Tenemos o no tenemos alteraciones de genética normal? No, pasamos al siguiente apartado, que es P53. Si no es tampoco, pasamos a genes que se relacionen con mielodisplasia. Si no es esto de aquí, pasamos a genes, a citogenética relacionada con mielodisplasia, y, en el caso de que no se cumpla ninguno de estos cuatro apartados pasamos a hacerla una leucemia mieloide aguda no especificada.

Y, también, como algo diferencial, es que le acuña una parte cualificativa: si se relacionó o no con la terapia previa, se ha tenido o no un síndrome mielodisplásico o un síndrome mieloproliferativo crónico, y la predisposición germinal.

Eso es lo que corresponde a las clasificaciones que han sido actualizadas en el 2022 y en las que nos suele guiar más o menos para irle dando el nombre y el apellido a la enfermedad.

El diagnóstico diferencial que suele establecerse, es verdad que en la actualidad tenemos un manejo muy rápido y, casi que, en menos de 24 horas, por lo menos, tendremos resultados de la citometría, que es ver esas células al ordenador. Son células de carácter patológico al ordenador, y también por citología, verlas al microscopio. Es decir, esto nos suele ayudar principalmente en el diagnóstico diferencial cuando estamos en una guardia o intentamos dar una respuesta rápida. Es decir, intentar bajar carga tumoral mediante algún tratamiento por vía oral hasta que tengamos los resultados, que suelen ser en menos de 24 horas de forma habitual.

El diagnóstico, lo establecido, principalmente en patologías que puedan tener cierta similitud y a la vez diferencias dentro de ellas estaría la leucemia linfoblástica aguda (LLA) y la leucemia mieloide crónica (LMC), que su nombre lo indica que es un trastorno crónico, pero hay ciertas particularidades que puede hacer que se acelere esta enfermedad y pueda presentarse como una crisis blástica.

Respecto a la serie que aumenta, principalmente en la leucemia mieloide aguda aumentan los neutrófilos y los monocitos. En la linfoblástica su mismo nombre lo indica, suelen aumentar los linfocitos y en la leucemia mieloide crónica, habitualmente aumentan la mayor cantidad de células blancas, es decir, aumentan los neutrófilos, los monocitos, los basófilos. Esto es la orientación que damos a través de un hemograma, ¿quiénes de ellas comparten el aumento del bazo? habitualmente, la leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide crónica con crisis blástica. No suele ser común que la leucemia mieloide aguda presente aumento del tamaño del bazo, menos del 20 % de la leucemia mieloide aguda

va a presentar este tipo de alteración.

Las alteraciones en la coagulación, quien las tiene en mayor predisposición suelen ser las leucemias mieloides agudas, particularmente la leucemia promielocítica aguda y la linfoblástica puede presentarla, mientras que la leucemia mieloide crónica no suele presentar alteraciones de la coagulación.

El aumento del perímetro o el tamaño de las encías suele ser muy característico de la leucemia mieloide aguda, la infiltración del sistema nervioso central, es decir, tener clínica a nivel neurológica, rara vez se presenta en leucemia mieloide aguda. Sí suele ser característico la linfoblástica y la mieloide crónica rara vez como lo indiqué.

El frotis de sangre periférica ya nos orienta, es decir, ya tenemos ciertas características que con solo tener una primera aproximación ya podemos ir orientando el estirpe. Pero vuelvo y repito, realmente el diagnóstico lo va a dar la citología, por una parte, que la tendremos en menos de 24 horas porque es de manejo rápido. En el frotis de sangre periférica, en la leucemia mieloide aguda, veremos, aunque posteriormente enseñaré una de estas células, son células que habitualmente se le denomina crab-like, que es como una impregnación de una huella digital y también el signo de hachazo, que es como un corte en las células inmaduras.

En la linfoblástica suelen confluir, entre ellas, las células de carácter patológico; se agrupan y provocan pequeños nichos, mientras que la mieloide crónica suele provocar reacciones leucoeritroblásticas, es decir, células de carácter inmaduro de los glóbulos rojos, células en forma de lágrimas, basófilas, es decir, a otro nivel de las células blancas también se aumentan, y rara vez debutan con un aumento muy exagerado de los glóbulos, de las células inmaduras… perdón, suelen debutar casi siempre con menos del 40 % de blastos.

(19:44) Dentro ahora hablando de las manifestaciones clínicas, la trilogía o la tríada que suelen agrupar como caracterización clínica suele ser representado por las células que disminuyen, en términos técnicos, es decir, al aumentar las células blásticas, lo

que provocan es que las otras células buenas, llamándolo así, comienzan a disminuir. Va a presentar un síndrome anémico porque bajan los glóbulos rojos. Este síndrome anémico puede ser de distintas características clínicas, puede ser de un simple cansancio y dificultad para caminar o realizar ciertas actividades, como expresarse a nivel de palpitaciones, dolor torácico y molestias muy globales. Como lo indiqué previamente, entre el 30 y el 50% de los pacientes ya en el debut van a tener fiebre y esa fiebre puede ser por la propia característica tumoral o porque acompaña a un cuadro infeccioso y esto sucede porque las células de carácter inmaduro le quitan

el espacio a las células llamémoslas así, “buenas” que nos permiten dar inmunidad contra procesos infecciosos. Y, por último, las hemorragias o sangrados que pueden ir desde simples manchas o púrpura a nivel del cuerpo, hematomas de gran tamaño o sangrados a nivel nasal a nivel de la boca o sangrados graves que comprometan la vida del paciente. Esto, como he indicado es la forma más característica de presentarse, pero también hay otras presentaciones. Como dije, pueden afectar al sistema nervioso central, menos del 1 o el 2 % de la leucemia mieloide aguda puede afectar o puede tener síntomas iniciales como son visión doble, alteraciones de sensibilidad en alguna parte de nuestro cuerpo, otras presentaciones que son en forma de sarcoma que son tumores que se pueden expresar fuera de la médula ósea, es decir, que la enfermedad sea global, que no solo afecta a la médula ósea, sino se presenta como tumoraciones en otros órganos. Puede infiltrar la parte de la piel que se denomina como cloromas, en lo cual característicamente vamos a tener una lesión violácea que presenta inicialmente al inicio como tal de la enfermedad. Leucoestasis pulmonar porque hay ciertas células que son de carácter maligno, clonales que tienen mucha capacidad para multiplicarse y pueden invadir el pulmón, y es por eso que solemos pedir una radiografía en el diagnóstico inicial. Pueden infiltrar la parte gingival, es decir, encías que están aumentadas de tamaño como lo indiqué en el diagnóstico diferencial. En menor proporción puede aumentar como tal el tamaño del bazo y del hígado. Y si presentan adenopatía, ojo, hay que tener cuidado y hacer un verdadero diagnóstico diferencial o esperarnos hasta tener las pruebas, principalmente del estudio de la médula ósea.

¿Entonces, cómo establecemos el diagnóstico? Esta es la parte. Ya hemos hablado de la parte de Fisiopatología. Hemos hablado del diagnóstico diferencial, como he indicado que lo podemos tener durante una guardia, pero este es el verdadero diagnóstico, es decir, nosotros, el hemograma nos orienta, que podríamos estar viendo, pero realmente es el estudio de la médula, principalmente el aspirado el que nos va a dar tanto el nombre, una parte del apellido y ya con los estudios moleculares daremos el nombre y características clínicas moleculares y de pronóstico de la enfermedad. Primero, ¿cómo se alerta? cómo un hematólogo llega a ver un paciente que presenta características y que pueda tener una leucemia mieloide aguda.

Primero, el hemograma, es una alerta principal, un paciente que acude bien sea urgencia o a su médico de familia o a cualquier otro especialista porque ha tenido una fiebre persistente, se siente más cansado de lo habitual o ha tenido fenómenos hemorrágicos de cierta índole, y en el hemograma que nosotros extraemos, ya tenemos una alerta, es decir, el especialista que lo ha estado viendo o el médico en urgencias nos llame y le dice a un hematólogo: “Mira, hay un paciente que ha venido porque tiene palpitaciones, porque se siente cansado y en el hemograma hemos visto que una de las células está muy alta bien sea los leucocitos, neutrófilos, monocitos y una de las otras células, bien sean las plaquetas o la hemoglobina baja”. Entonces el hematólogo en ese momento lo que hace es que pide que se amplíe un frotis y lo verificamos en un microscopio, es decir, esto es durante una guardia o a lo largo de la mañana. Vemos al microscopio y ya objetivamos, las células blásticas, es decir, estas células que son de carácter y inmaduro y que la va a conferir al carácter de la enfermedad, a la leucemia mieloide aguda.

Si es durante la mañana realizamos lo que es el aspirado de la médula ósea que se puede hacer bien sea en esternón, o en las crestas ilíacas postero-superiores. Este aspirado ya nos va a permitir tener una primera aproximación y haciendo un apartado, el aspirado suele ser un estudio que lo que hacemos es un poco molestoso, no tiene por qué doler, suele tardar entre 20 a 25 minutos y utilizamos un anestésico local. Para una leucemia mieloide aguda, habitualmente se requiere un aspirado, salvo que el aspirado sea seco o no podremos haberlo extraído de una forma adecuada es cuando realizaremos una biopsia. Por eso ha puesto como una barra. No suele ser característico realizar una biopsia más que todo siempre el aspirado.

Nosotros siempre dentro de las primeras 24 horas o en las primeras horas de haber hecho ya como tal el estudio del aspirado ya tendremos una primera caracterización, es decir, yo ya voy a poder determinar el perfil de la enfermedad, es decir, mieloide, linfoide o bifenotípica, es decir, que agrupe las dos enfermedades en su conjunto.

¿Y esto cómo lo logro? A través de la citometría y a través de la citología. Luego, a partir de 3 o 4 días, o incluso menos, 2 días, en el mismo estudio que yo hago la aspirado a la médula, envío muestras para estudios moleculares, se sacan en torno a 2, 3 o a veces hasta cuatro tubos que suelen ser con muestras de 3 o 4 cm³ y ya sobre el mismo acto, se envían a estudiar, es decir, sobre el primer diagnóstico yo ya voy haciendo el estudio molecular y ya con los resultados del estudio molecular yo he dado el carácter, tanto de enfermedad, es decir, el nombre y el apellido, pero también las escalas pronósticas según las alteraciones que objetivemos y en los momentos en el estudio dinámico ya vamos pidiendo pruebas adicionales, es decir, serología si ha tenido exposición al virus de hepatitis B, el virus de hepatitis C, prueba de imagen, una radiografía tórax, y si sospechamos que estuviera infectado o que tuviera leucoestasis pulmonar, ampliamos a un TAC torácico. Prueba de imagen a nivel craneal si sospechamos que el paciente tiene una infiltración a nivel del sistema nervioso central y una punción lumbar en consonancia con lo que he descrito previamente.

Como indiqué en las diapositivas previas, aquí están, cómo se ven las células blásticas, es decir, cómo se comportan estas células a nivel de la sangre periférica y la médula ósea y como indiqué previamente, si podemos ver en la imagen de la de la izquierda este esa huella digital, esa como impactación digital sobre la célula, de carácter maligno, si podemos ver, son células que son habitualmente de tamaño mediano o de gran tamaño. Se pueden agrupar entre ellas, alguna vez pueden tener cierto bastón o ciertas astillas como ven en la imagen de la derecha. Estas son como las se representan o lo que el hematólogo objetiva, a nivel de hacer el estudio de la médula ósea o en la propia sangre periférica cuando tenemos el primer contacto con el paciente.

Eso es hablando del diagnóstico y cómo procedemos al mismo.

(27:02) Ahora procederé a hablar acerca de los factores pronósticos, los factores pronósticos, habitualmente los desfavorables están asociados principalmente a edades extremas, a edades mayores perdón, pues una edad superior a 70 o 75 años ya nos va confiriendo de tener cierta predisposición a administrar o no terapia intensiva. También si el paciente es “unFIT” es decir, un paciente que ya parte de ciertas enfermedades antes de la propia leucemia, que ya nos predispone a que tenga cierto factor de riesgo o factores pronósticos desfavorables. Los propios del paciente, como indiqué previamente, un ECOG deteriorado, un ECOG superior a dos, que tenga otras enfermedades que asocien como tal a leucemia mieloide aguda como son enfermedades de perfil respiratorio, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades que afecten al hígado, un importante grado de desnutrición. Estos son factores que suelen repercutir sobre el paciente y que dependen de él o que o que fueron acumulándose a lo largo del tiempo, mientras que los factores propios de la enfermedad son habitualmente los que se relacionan con el debut y que también dentro de la clasificación. En el debut, si el paciente presenta una coagulopatía, como indiqué previamente, bien sea porque disminuye como tal la cifra de plaquetas, o porque se alteran los propios factores de coagulación, si el paciente tuvo tantas células, es decir, en el inicio, tiene muchísimas células inmaduras que repercute y provoca un síndrome de Iisis tumoral, en el cual se afecta el ácido úrico, se afectan los riñones y también puede afectar como tal los iones y los electrolitos como es el magnesio, el potasio en algunos casos, el calcio.

Si ya debuta con un cuadro infeccioso, ¿por qué? Porque eso nos puede limitar

en alguna parte, si el cuadro infeccioso es muy grave después le pone el tratamiento inicial o esperar incluso a veces poder tener controlado este cuadro infeccioso. Tampoco va a limitar como tal el inicio de la de la quimioterapia intensiva. Y la clasificación adversa, según la European LeukemiaNet (ELN) que lo hablaré en las siguientes diapositivas.

Esta es la clasificación que he indicado, este fue una clasificación que se realizaron estudios en pacientes que tenían en menos de 60 años y fueron sometidos a quimioterapia intensiva, destacar que esto es una evaluación dinámica en el cual nosotros desde el inicio ya podemos darle el nombre y el apellido, pero a la vez también establecer ciertos factores pronósticos. ¿Cómo se divide la European LeukemiaNet (ELN)? Se divide principalmente en 3 factores, o en 3 categorías de riesgo: favorable, intermedio y adverso. Para términos técnicos y para ser

un poco más, más específicos y poder expresarlo así, habitualmente cuando se tienen factores de riesgo favorable en la mayor parte de los casos, salvo terapias individualizadas, no se requerirá trasplante alogénico, aunque eso lo hablaré en el apartado posterior. Los riegos adversos en la mayor parte de los casos van a requerir como tal un trasplante alogénico y donde está la terapia individual, es decir, cuándo podemos ir o no a trasplante está determinado en los grupos, cabe recalcar en los grupos de riesgo intermedio ahí tenemos que valorar otras causas pues, cómo ha sido la enfermedad mínima residual?, el paciente, ¿cómo ha tolerado la quimio intensiva? Esto es, a breve resumen. ¿Cuál es la importancia o cuál es la característica de la European LeukemiaNet (ELN)? Son estudios que se basaron principalmente en pacientes que fueron sometidos a tratamientos intensivos y en pacientes menores de 60 años. Recordar que esto es una valoración dinámica, es decir, aunque el paciente comience como riesgo favorable, a posteriori, bien sea porque hay una enfermedad que es recidiva, o bien sea porque no hemos tenido una respuesta adecuada al tratamiento de inducción puede redefinirse como una enfermedad, bien sea intermedia, se ha adquirido alguna mutación o reclasificarse como riesgo alto porque ha adquirido mutaciones que le confieren ese pronóstico. Mientras que a la inversa casi nunca sucede, es decir, cuando se parte de un riesgo adverso, la mayor

parte de la enfermedad siempre se va a presentar como un riesgo adverso. Ciertas limitaciones que tiene esta estratificación pronóstica es que no le da cierto valor a entidades que suelen ser un poco frecuentes como es IDH1/IDH2, aunque cabe destacar que hay una actualización en el 2024, a finales de 2024 que nos permite

darle cierta estratificación a estas dos mutaciones, pero a pacientes que eran mayores de 60 años y que no recibieron tratamiento intensivo y, como indiqué previamente, creo que la herramienta donde nos aportaría hilar muy fino sobre qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento de la consolidación con el trasplante alogénico creo que es la decisión individualizada en el riesgo intermedio, donde participan principalmente las alteraciones de nucleofosmina (NPM1) y la conmutación en FLT3.

Voy a retroceder un poco porque dentro de la frecuencia que podemos ver, las alteraciones frecuentes como podemos ver, esta nucleofosmina (NPM1), si nuclofamina más FLT3 ya le confiere un riesgo intermedio y fuera de las que he descrito, casi todas van a ser de riesgo adverso.

Y ya pasando a la parte de tratamiento hasta la parte anterior, era todo lo que confería a pronóstico, diagnóstico, características clínicas, ya nos vamos a centrar en el tratamiento.

(32:35) El tratamiento lo vamos a definir en pacientes que van a requerir o van a ser sometidos a quimioterapia intensiva y los pacientes que no son candidatos o no son elegibles para quimioterapia intensiva. Si se dan cuenta lo he puesto por separado, la edad por sí solo no se establece, como es decir, solo por la edad del paciente, yo no puedo definir si un paciente va o no va a quimioterapia intensiva, creo que deben de existir otras herramientas que deben de confluir y como se indica en la leucemia mieloide aguda debe ser un manejo integrado, no solo definirlo por la edad del paciente. Eso sí, los pacientes que son sometidos a quimioterapia de inducción con intenciones de respuesta o llegar a la remisión, pasaremos a la consolidación,

en ciertos pacientes van a requerir el trasplante alogénico para consolidar, es decir, para intentar tener mejor respuesta después de la consolidación y también en la parte de tratamiento, nos centraremos en la parte final, en lo que corresponde a terapias dirigidas según qué diana o qué o qué alteración molecular tiene el paciente y que se pueda beneficiar del tratamiento dirigido sobre ella y las nuevas líneas de tratamiento, que sería un poco el horizonte que se avizora en lo que corresponde a la leucemia mieloide aguda. Para un tratamiento de inducción recordar lo que he indicado previamente. Es verdad que la edad puede ser un limitante, más no es algo, no es algo que tengamos que seguir a rajatabla, pero sí podría ser un limitante porque habitualmente con el aumento de la edad, también aumentan otras enfermedades. Entonces no es un limitante como tal, pero sí algo orientativo, es decir, pacientes que ya superan los 70-75 años según ciertos protocolos no serían elegibles para una quimioterapia de inducción, vuelvo y repito, esto es algo individual según los protocolos o regímenes que se adapten al paciente y a cada uno de los hospitales que llevan este tipo de enfermedad. Centrándonos en lo que corresponde al tratamiento de inducción, a la quimioterapia intensiva, los que los hemos elegido, es decir, el paciente que nosotros hemos dicho, “Mira este paciente es óptimo para recibir tratamiento quimioterapia intensiva”. El esquema habitual que, por lo menos, desde 1970 aproximadamente se viene utilizando, es el esquema estándar que se denomina una abreviatura que es el esquema 3 + 7, lo que añade es una antraciclina, bien sea daunorrubicina idarubicina y la citarabina. Y recordar que, en algunos casos, el FLT3 es una mutación, llamémosle frecuente en el caso que la presente, lo que hacemos es añadir al tratamiento quimioterapia intensiva, la midostaurina o el quizartinib. Todo esto es durante el tratamiento de inducción, suelen ser 14 días que se añade este tratamiento, no quiere decir que solo damos la midostaurina, quiere decir que al 3 + 7 le añadimos este tratamiento, que suele ser por vía oral. En el caso que el paciente tenga un riesgo citogenético favorable o tenga las mutaciones que corresponden a la inversión 16 y la traslocación 8;21, el paciente aparte de recibir el esquema del 3 + 7, se le añade un anticuerpo monoclonal, que es el del gemtuzumab ozagamicina, que es un anticuerpo monoclonal que añade un agente citotóxico. Estos tratamientos recordad que lo que le añadimos bien sea la midostaurina por FLT3 positivo o el esquema del anticuerpo monoclonal se añaden tanto en inducción como en la consolidación, es decir, se repite el mismo, se repiten los regímenes. Y si el paciente, en cambio, ha tenido el antecedente de genes que se relacionen con la mielodisplasia o ha tenido algún tratamiento citotóxico previo, o viene ya de un síndrome mielodisplásico previo, el tratamiento va a ser con regimen también de quimioterapia intensiva, pero con una presentación liposomal, es decir, el esquema Vyxeos es similar al esquema de Antraciclina y Sitravina, pero una composición liposomal y menos días de tratamiento.

Para tener un poco en cuenta las consideraciones generales de la quimioterapia de inducción, el esquema de quimioterapia intensiva requiere de pruebas previas, es decir, yo previo a poner una quimioterapia hago ciertas valoraciones, principalmente a nivel cardíaca. ¿Por qué? Porque los antraciclínicos suelen sumar o suelen provocar efectos adversos, principalmente a nivel cardíaco, y luego serologías y otras pruebas que solemos hacer en la parte inicial, como radiografía de tórax.

Aunque el tratamiento si se dan cuenta, se basan en 7 días en la mayor parte de ellos o el Vyxeos que suelen ser 3 administraciones, los ingresos suelen ser en torno a 4 o 5 semanas y bueno, y la pregunta es, si el esquema solo es de 7 días, ¿por qué los ingresos suelen ser un poco más prolongados? Porque habitualmente durante el ingreso tenemos que verificar y hacer una valoración dinámica de eventos secundarios, de eventos adversos, infecciones y sangrados, recordar que la quimioterapia intensiva no solo elimina, llamemos así las células “malas”, sino también las células “buenas”, es decir, también le quita capacidad al paciente para poderse proteger contra infecciones si bajan las plaquetas y sangrados, y también durante ese tiempo, en mayor o menor medida, va a requerir de transfusiones. Es decir, en ese tiempo que van a estar ingresados. Habitualmente durante el ingreso o ya en la parte ambulatoria cuando yo los veo en la consulta, hacemos el estudio de la evaluación postinducción, es decir, después de que ya recibe su tratamiento, por protocolo, solemos hacerlo en torno al día 23 o 24, según se ha recuperado ya los recuentos a nivel de su sangre periférica, hacemos el estudio postinducción, que corresponde a repetir el estudio de la médula ósea, y también en la sangre periférica para poder contabilizar cuántas células inmaduras quedó después el tratamiento.

(38:31) Esto es un poco la evaluación de la respuesta. Es verdad que esto es muy técnico, pero bueno, para tener a breves rasgos, nosotros después del tratamiento de inducción, esperamos que haya cierto grado de recuperación a nivel de su sangre, ¿cómo lo sabemos? Lo vamos viendo a través de analíticas diarias o cada dos

días, según cuánto vaya a requerir de transfusiones y podemos categorizar, qué respuesta hizo después de la inducción. ¿Entonces, qué es una respuesta completa? Una respuesta completa es que el paciente se inició con 40-50 % de células blásticas en su médula ósea, después del tratamiento tenga menos del 5 %

de células blásticas, que haya ausencia en sangre periférica de estas células de carácter inmaduras, que no haya ninguna afectación extramedular, pero que ya haya recuperado el recuento, ¿y que es recuperar un recuento? Es tener más de 6000 plaquetas y más de 1000 neutrófilos más o menos para orientarnos, es decir, no es

que llegue a tener la totalidad de sus células, pero sí por lo menos una recuperación proporcional, mientras que la recuperación en la remisión completa con recuperación hemoperiférica incompleta son los mismos criterios, pero el paciente todavía no está recuperado. Estar libre de leucemia, suele ser verificar menos al 5% de células blásticas, pero que todavía no hemos recuperado de sí. El paciente todavía está bajo en la mayor parte de recuentos. En los dos últimos estadios solemos repetir la médula, a los 4 o 5 días para verificar hacia dónde va la recuperación, es decir, esperamos por lo menos no tomamos decisiones, salvo que veamos algo muy llamativo, no tomamos ninguna decisión, esperamos, le explicamos al paciente que todavía su médula le está costando recuperarse y repetimos 4 o 5 días después la médula ósea. Mientras que las últimas evaluaciones de la respuesta en la parte refractaria, quiere decir que el paciente tras dos ciclos de inducción no ha alcanzado la respuesta que nosotros queremos, es decir, la respuesta óptima, que ha sido una respuesta completa y recidivante, es cuando ya alcanzó la respuesta completa y la enfermedad recidiva, es, es decir, reaparece.

Y luego de esto, ya pasaremos hablando ya de los pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva, es decir, los que no son seleccionables para quimioterapia estándar, bien sean por edad, son edades extremas, bien sean porque tienen muchas enfermedades que le suponen la calidad de vida previo a la enfermedad no ha sido buena, nosotros no le podemos ofertar un tratamiento quimioterapia intensiva, pero sí podemos ofertar otros regímenes que se basan en esquemas que siguen quimioterápicos, pero con menos intensidad.

¿Cuál es el esquema que solemos utilizarlo en la mayor parte de los pacientes? El esquema en la actualidad que lleva, creo que algunos años, es el esquema de combinar azacitidina, que es un tratamiento que ya se describió en los síndromes mielodisplásicos, como vieron en la charla previa. Es un esquema que se suele, es un hipometilante que se administra de forma subcutánea. En el esquema como tal de la leucemia mieloide aguda, suelen ser 7 días consecutivos y añadimos una pastilla que se denomina venetoclax. Siguen siendo tratamientos quimioterápicos, pero es verdad que hay menor intensidad.

Si el paciente no es elegible para este esquema, ya tenemos que irlo verificando, según la tolerabilidad que vaya a tener el mismo o si tiene alguna mutación, y está aprobado ese medicamento en el hospital donde estemos trabajando. Por ejemplo, si no es elegible para azacitidina y venetoclax, pasamos a poner citarabina.

Recordar que la citarabina era el fármaco, uno de los fármacos estrella en el tratamiento de la inducción, pero dosis más bajas, es decir, dosis que intentan no comprometer tanto la inmunidad, no tanta anemia ni tanta bajada de los glóbulos blancos, y añadimos venetoclax, que sigue siendo una pastilla por vía oral. Como indico en la en la diapositiva, es una alternativa, es menos usado. Habitualmente solemos utilizar más azacitidina,- venetoclax. En el caso que el paciente tenga alguna mutación, como, por ejemplo, IDH-1, puede recibir el mismo hipometilante, que es la azacitidina y ivosidenib y solemos dar a veces ivosidenib en monoterapia cuando el paciente tiene mucha comorbilidad, es decir, tiene poco fuelle para poder tener tratamiento muy estándar y pasamos a darle monoterapia, ivosidenib. Y luego si no es candidato a ninguno de los de los protocolos que he descrito previamente, intentamos administrar una terapia de soporte. ¿Qué es una terapia de soporte? Intentar dar tratamiento con quimioterapia, muy bajo, por vía oral, como el de hidroxicarbamida, el etopósido y el paciente, ingresarlo o someterlo a régimen de transfusiones periódicas. Es decir, vamos viendo semana a semana o cada 4 o 5 días cuánto va requiriendo y le expresamos al paciente que va a requerir el día de hoy dos concentradas de hematíes, lo citamos en 4 días y volvemos a hacerlo de forma periódica. Este es el tratamiento en pacientes no candidatos aquí a quimioterapia intensiva. Luego, a posteriori hablaré en el caso que falle alguno de ellos, cuáles son las terapias de rescate que solemos implementar.

La siguiente diapositiva hablaré de la terapia de consolidación en los pacientes que fueron sometidos a la inducción con idea de una respuesta completa. Cuando el paciente alcanza una respuesta completa, como indiqué previamente, tendremos que intentar ir a consolidar esa respuesta. Es decir, a maximizar o mantener esa respuesta en los pacientes que son idóneos a quimioterapia intensiva. ¿Cuál es el esquema estándar para poder consolidar? Habitualmente la citarabina. Recordad que la citarabina formaba parte del esquema inicial de la inducción, solo que suelen ser aquí dosis distintas y en días distintos. Y luego en algunos protocolos en el cual nuestra respuesta no ha sido tan adecuada o no hay la respuesta que quiere el hematólogo, solemos dar un ciclo, un nuevo ciclo del 3 + 7, es decir de la inducción, pero con la idea de consolidar esta respuesta.

Recordad que, si se tiene alguna mutación específica como es el FLT3 o forma parte del riesgo citogenético favorable, al tratamiento de consolidación le añadimos, bien sea pastillas o tratamiento por vía venosa. Si es FLT3, añadimos midostaruin, igual que el tratamiento que se administraba en inducción y si es de riesgo citogenético, favorable, administraremos el anticuerpo monoclonal con el agente citotóxico, mientras que si fue elegido bien sea porque tuvo una enfermedad relacionada con mielodisplasia o estuvo relacionada con terapia citotóxica, el paciente va a recibir el mismo esquema Vyxeos, recordad que el Vyxeos es lo mismo en un esquema quimioterápico intensivo, pero con una proporción distinta del quimioterapia intensivo: una composición liposomal.

Después que alcanzamos o administramos la terapia de consolidación, tenemos que determinar si nuestro paciente es apto o no al trasplante alogénico, y ahí es cuando hablaré ciertas pinceladas, no me centraré mucho en la parte del trasplante alogénico, pero sí ciertas características.

Primero recordar que la leucemia mieloide aguda es la indicación más frecuente del alotrasplante de progenitores hematopoyéticos y por eso radica en la valoración dinámica. ¿Por qué? Porque las recomendaciones que solemos tener en leucemia mieloide aguda, como lo dije previamente en la diapositiva de la caracterización pronóstica de la European LeukemiaNet (ELN), es que los riesgos adversos y en la mayor parte de los riesgos intermedios, salvo que nos guiamos por la enfermedad mínima residual en estos últimos, requieren como tal de un trasplante alogénico, es decir, es ahí donde se fundamenta realizar o no el trasplante alogénico, mientras que en riesgo es favorable, es decir, nucleofosmina sin ninguna otra mutación, corbin de Infactor no se suele recomendar, es decir, no solemos asumir ese riesgo, salvo que la enfermedad mínima residual, que hablaré a posteriori de qué se trata siga siendo positiva después de cada consolidación. Como dato importante, la única opción curativa en los pacientes que han sido refractarios al tratamiento es el trasplante alogénico, es decir, solemos utilizar una terapia puente para que nos dé margen poder hacer la búsqueda o poder hacer el estudio de los familiares y llevarlo como tal al trasplante alogénico y el trasplante alogénico sigue siendo una de las mejores probabilidades de curación en las recaídas después del tratamiento inicial, igual que la refractariedad.

Luego pasaremos a hablar acerca de las terapias dirigidas y las nuevas estrategias. Es decir, qué nos avizora o qué tenemos en la actualidad que le podemos ofrecer al paciente. Recordad que no todas forman parte de solo quimioterapia intensiva o no solo son para pacientes elegibles a tratamiento intensivo, también hay opciones para los pacientes que no van a ser sometidos a quimioterapia intensiva, por ejemplo, gilteritinib, que actúa sobre una vía del FLT3, se usa habitualmente en pacientes de rescate, los no candidatos, pero también en los candidatos cuando queremos hacer un puente, es decir, establecer un periodo de margen hasta poder llegar como tal al trasplante alogénico.

El quizartinib que, la misma diana sobre el FLT3 y lo solemos utilizar. Es un fármaco, llamémoslo nuevo respecto a las indicaciones que tiene en la actualidad, que se suele utilizar en la leucemia mieloide aguda, de novo, es decir, la de reciente diagnóstico tanto en inducción, como describí previamente, en la consolidación y en el mantenimiento si es sometido a un trasplante alogénico.

El Ivosidenid, que actúa sobre la vía IDH1. Recordad que se suele utilizar, tiene dos consideraciones en desuso, uno en la leucemia refractaria o recidivante, pero también una aprobación que lleva algunos años, que es en el paciente de reciente diagnóstico, que no es sometido. Recordad en el no candidato a quimioterapia intensiva.

El Enasidenid va sobre una diana casi parecida, pero es el IDH2 y lo solemos utilizar en los pacientes que son una leucemia mieloide aguda, que ha sido refractaria al tratamiento y no es elegible para quimioterapia intensiva.

Fármaco que es un poco nuevo llamándolo así o prometedores, el glasdegib

que va sobre la ruta del del Hedgehod y que actúa o se utiliza, principalmente en las leucemias de novo, que no son seleccionadas para quimioterapia intensiva y citarabina a dosis baja, es decir, no va a inmunoterapia si no tenemos que añadirla la citarabina a dosis bajas.

Uno reciente que es la azacitidina oral, realmente no es una diana, más bien un mecanismo de acción, hipometila, recordad que la azacitidina ya lo utilizamos nosotros a nivel subcutáneo para el tratamiento de los pacientes que no son elegibles o como terapia puente en la refractariedad, pero en este contexto se utiliza en los pacientes que han tenido una leucemia mieloide aguda y que han alcanzado una respuesta completa después de la quimioterapia de inducción, y que luego, después de la quimioterapia de inducción por ciertos adversos o por ciertas alteraciones ya no son elegibles para ir a un trasplante alogénico, entonces lo que hacemos es dar consolidación con este tratamiento, que es por vía oral.

Y luego como el futuro que se avizora aunque es verdad que hay ciertos fármacos que están aprobados: los inhibidores de menina, como el revumenib que se utiliza en la leucemia mieloide aguda refractaria y que tenga un reordenamiento en KMT2A o que tenga alteraciones de nucleofosmina, y es por eso la importancia que

yo que les indico a los pacientes, la importancia que tiene el hematólogo es hacer una evaluación individualizada y a la vez dinámica, es decir; con cada con cada paciente en el caso que tenga alguna recaída o el diagnóstico, siempre envían muestras de PCR o NGS para hacer un estudio individualizado.

Y luego, después de haber hablado de las terapias un poco individuales o ciertas dianas, daré ciertas pinceladas acerca de la enfermedad mínima residual. Es verdad que esto es como un tipo de biomarcador que se está expandiendo mucho, incluso en algunos casos, a veces para ayudarnos a la toma de decisiones.

Entonces, para destacar, es un biomarcador que se utiliza, como su nombre lo indica, con la finalidad de orientar; es decir, nos permite orientar las características, bien sean pronósticas, predictivas e incluso monitorizar, después de cada ciclo —bien sea de inducción o consolidación— qué tipo de respuesta ha hecho el paciente.

Su uso ha sido extendido, principalmente, a pacientes que son sometidos a quimioterapia intensiva, pero cada vez vamos aproximándolo a pacientes que reciben regímenes no intensivos. Es decir, cada vez se está valorando la utilidad en pacientes que no reciben quimioterapia intensiva.

Su utilidad o su evaluación se hacen, bien sea por citometría de flujo —que es un inmunofenotipo—, y lo que hacemos es ver estas células inmaduras a través de un ordenador y determinar cuánto residual ha quedado después de la quimioterapia; y la PCR cuantitativa, que tiene ciertas particularidades que van regidas sobre la mutación que se ha visto inicialmente.

Este seguimiento solemos hacerlo habitualmente en médula ósea y en sangre periférica. La PCR suele tener un poco más de especificidad en la sangre periférica, pero los hacemos combinados. Y recordar que, cuando confluyen los dos estudios —que lo hacemos en la mayor parte de los pacientes, en cada fase que va completando—, los unimos ambos y son útiles en la mayor parte de los casos de seguimiento.

Es decir, el seguimiento se hace íntegro, tanto por citometría como por PCR. Cabe destacar que sí se puede seguir por PCR; no todas, no todas las leucemias se pueden seguir por PCR. En la siguiente diapositiva hablaré de cuáles suelen destacar desde este punto.

Recordar que la mínima residual nos permite dar una estimación, pero hay que tener en cuenta que no siempre la enfermedad puede estar erradicada del todo vale y es por eso, es ahí donde se está enfocando la utilidad de guiar el diagnóstico y tratamiento con la mínima residual. Yo creo que eso es uno de los futuros que lo hablaré a posteriori: ¿De dónde está orientado la utilidad de la mínima residual?

Y aquí hablando, como indiqué previamente, ciertas diferencias, qué diferencias solemos tener entre la mínima residual, sigue siendo la mínima residual, pero tenemos varios mecanismos por el cual objetivarlo, también por la NGS pues no lo he puesto porque creo que no incluirlo aquí, sería un poco mejor para no discrepar con tantos estudios. Entonces la citometría de flujo ya de entrada, recordar que les indiqué que es una prueba que solemos tenerla las primeras horas desde el diagnóstico y ya nos permite determinar parte de linaje, es decir, la enfermedad es mieloide o linfoide, ya partimos de ahí, se hace un inmunofenotipo y de ahí se va haciendo el seguimiento con cada estudio, en cada fase que hacemos de la de elaboración del paciente. La PCR nos permite, mientras tanto, la clasificación del riesgo pronóstico, recordar que la European LeukemiaNet requiere de PCR o NGS para darle nombre y apellido a la enfermedad. La sensibilidad suele ser un poco más sensible a la citometría de flujo. El tiempo de respuesta claramente es más corto en la citometría de flujo, pero esto no es que sea una desventaja de la PCR, realmente son los tiempos que la estimamos porque ya en el primer estudio de médula ósea, mientras el paciente estamos esperando que vayan siendo resultado, bien sea recibido algún tratamiento para intentar bajar carga tumoral y nos da el margen suficiente para esperar ya los resultados. Es decir, yo no lo veo como una desventaja, realmente es parte del procedimiento de esperar esos resultados.

¿Qué aplicabilidad tiene la citometría de flujo? Hasta el 90 % o hasta un poco más; casi todos los pacientes se pueden seguir por citometría de flujo, mientras que la PCR se sigue aproximadamente a solo un 50 % de la leucemia mieloide aguda. Y cabe destacar que tiene mucha representabilidad, es decir, tiene mucho peso el seguimiento, principalmente en el núcleo, en las alteraciones nucleofosmina (NPMI) y las core binding factor (CBF), y menos peso, pero también importancia, en KMT2 y BCR, ABL.

Esto es en cuanto a la diferencia que existe en cada uno. Vuelvo y repito: la importancia radica en saberlas integrar. No es que una es mejor que otra, ni otra es peor que otra; es saberlo integrar, porque habitualmente el hematólogo, en la mayor parte de seguimientos, unimos las dos en conjunto y hacemos el seguimiento íntegro.

(54:49) Y luego, ya hablando y pasando desde el desde el seguimiento a la PCR y la importancia, pasaremos a qué opciones tenemos nosotros en la recaída. Para el tratamiento de la recaída solemos hacer el mismo el mismo criterio. El paciente es candidato o no es idóneo para recibir quimioterapia intensiva y según esa respuesta, nosotros vamos a plantearle de forma específica, de forma clara explicándole al paciente por qué seleccionamos una terapia, por qué no seleccionamos la otra. Entonces la primera pregunta que nos hacemos, que es como lo indiqué, el paciente es candidato a quimioterapia intensiva, si lo es, tenemos los regímenes que más solemos utilizar, que es el flagida, aunque en la actualidad es verdad que se está utilizando mucho la azacitidina/venetoclax. Recordad que ese era un régimen que salió principalmente para pacientes que no eran idóneos a quimioterapia intensiva. Recordar que esta opción de tratamiento de la recaída la solemos hacer como una terapia puente, es decir, es un tratamiento finito, porque luego de eso tenemos que intentar llevar, si el paciente es óptimo, a un trasplante alogénico. Si el paciente es candidato a una quimioterapia intensiva, pero tenemos una diana terapéutica, podemos emplear explicándole al paciente los pro y los contras de darle tratamiento sobre una diana terapéutica, entonces aquí cobra relevancia de gilteritinib que lo hablé dentro de las nuevas, bueno, no nuevas terapias, sino el horizonte del tratamiento en el cual se le puede dar una pastilla que se da por vía oral en pacientes que nosotros, está como una línea intermedia en la cual tenemos que hilar muy fino entre toxicidad y no toxicidad, pero que al final la consolidación siempre va a ser con el trasplante alogénico, eso es muy importante. Y luego también explicado al paciente, valorar ciertos ensayos clínicos que nos den el margen suficiente para poder llegar al tratamiento realmente con mejores respuestas, que es el trasplante alogénico.

Yo creo que esa es la síntesis, es decir, quimioterapia intensiva: sí, en el caso que el paciente lo pueda tolerar, intentamos hacer una terapia de rescate o puente para intentar llevarlo al trasplante alogénico.

Luego, la siguiente pregunta, es decir lo que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva: el paciente no es candidato a un régimen intensivo, pues bueno, podemos aportar, indicarle, si no recibió aza/venetoclax, podemos ponérselo. Si recibió algún otro esquema, podemos poner la aza/venetoclax y luego también, ya hay otros esquemas que realmente son de baja intensidad y lo que intentan es controlar un poco que no se desproporcione la enfermedad a corto plazo. ¿Cuáles son estos? Citarabina a dosis bajas, podemos ver que la citarabina está parte de la inducción, consolidación, regímenes de rescate, otras medidas de soporte como hidroxicarbamida por vía oral, etopósido o protocolo de transfusiones y también ofertarle al paciente o indicarle que tenemos ensayos clínicos para este tipo de condiciones, siempre dando una información clara y concisa explicándole los pros y los contras y la utilidad de cada uno de ellos. Y si el paciente, aunque no sea seleccionable para quimioterapia intensiva, pero tiene una diana terapéutica, podemos ofertarle, pues el tratamiento con gilteritinib, que es por vía oral, ivosidenid más azacitidina si la paciente lo tolera o ivosidenid en monoterapia si no es capaz y también ofertar, como indico lo de los ensayos clínicos que pienso que es una utilidad en pacientes en el cual es nos quedamos ya un poco cortos con el manejo y ya no tenemos algún tratamiento específico para poderle indicar. Eso es lo que corresponde al tratamiento de la recaída.

(58:28) Yo creo que aquí, hablando un poco ya, el horizonte parte horizonte y parte conclusiones. Yo creo que el horizonte habitualmente puede ir guiado, intentar dar tratamiento, aunque sea quimioterapia intensiva, pero aplicar otro fármaco ya de entrada, es decir, no esperar a la recaída, sino intentar dar de entrada, es decir, que no suplante la quimioterapia estándar, sino que se añade uno nuevo, ayudarle a la quimioterapia intensiva. Dentro de ese estudio, está destacando muchos los inhibidores de menina, los propios inhibidores de FLT3 que ya se ya se administran o incluso el venetoclax.

La terapia guiada según alteraciones moleculares, saber destacar en los pacientes que son candidatos o no, cada vez están habiendo nuevas indicaciones o nuevos fármacos que se van orientando al paciente que puede recibir, según la diana terapéutica, es decir, los avances van guiando hacia esa parte.

Luego creo que la mínima residual es una que nos puede ayudar tanto a la toma de decisiones, digo ayudar, no puede ser por sí sola porque hay ciertas leucemias mieloides agudas por alteraciones moleculares, que tampoco la mínima residual, no tiene un análisis robusto. Entonces pienso que las que sí lo tiene o en las que lo está teniendo nuevamente o se están reestructurando, sí sería un horizonte, es decir, guiarnos por la mínima residual. También la mínima residual, para ciertas indicaciones, como indiqué previamente en las de riego favorable que no es capaz de aclarar la mínima residual, pienso que sí podría ser una indicación en el horizonte a futuro que ya nos ayuda a tomar la decisión para llevar al paciente al trasplante alogénico. Y en los en los riegos intermedios, donde creo que sí tiene especial énfasis en el cual creo que a futuro la mínima residual va a tener cierto papel para poder orientarlo: vuelvo y repito, esto a futuro, tendremos que ir esperando cada vez que vayan saliendo resultados.

Y la terapia de mantenimiento. Es decir, después del trasplante alogénico y los no trasplantados quedamos después de eso, es decir, la terapia de mantenimiento nos va a aportar algún beneficio al paciente y en el caso que lo aporten, asumir los riesgos-beneficios.

Y, por último, ya las conclusiones. Importante el tratamiento para los pacientes con leucemia mieloide aguda, y nosotros tenemos protocolos sobre los cuales nos regimos, perdón, pero también indicar a los pacientes, el tratamiento personalizado, es decir, hacernos valer de varias herramientas, tanto la parte cardíaca, poderle expresar al paciente o saber cómo era previo a la enfermedad. Es decir, cómo se encontraba, tener una buena categorización del ECOG, que es una medida que nosotros más o menos implementamos, sabiendo si el paciente tiene mucho deterioro clínico o no previo a la enfermedad, y eso nos guíe como tal tratamiento individualizado, no solo la edad es una manera de guiarnos, pero pienso que confluir en esta enfermedad, porque recordar que la enfermedad, la leucemia mieloide aguda, es una enfermedad muy heterogénea, es decir, abarca, es muy compleja, desde su nicho de diagnóstico y las células que afectan. Entonces pienso que el tratamiento personalizado es una buena herramienta, saber unir todos estos patrones y un manejo íntegro nos va a permitir verificar el mejor manejo del paciente.

El siguiente, la siguiente parte de la conclusión es un diálogo constante, explicarle al paciente y decirle si es elegible o no para tratamiento de quimioterapia intensiva por estos motivos, o incluso expresar al paciente que en el caso de efectos adversos, explicarle cuánto tiempo va a tener de ingreso en el contexto de quimioterapia intensiva, en el contexto de soporte, explicarle, acompañar en todo momento al paciente dar una información clara, oportuna, precisa de cuál es el tratamiento que vamos a indicarle, la posibilidad de inclusión de ensayos clínicos. No todos los pacientes van a querer formar parte de un ensayo, entonces es decisión de ellos, realmente, pero el médico sí tendría que expresarle las características del seguimiento: cómo es el tratamiento y qué nos espera o qué resultados planteamos. Recordar que los ensayos clínicos en ese momento todavía no se tiene el resultado, pero sí lo que nosotros podríamos plantear como resultado.

Dentro de las otras conclusiones, yo pienso que los avances en el diagnóstico van a ir ayudándonos cada vez a tomar mejores decisiones y también orientándonos a cada vez, mientras van saliendo alteraciones moleculares. Su impacto tanto en el tratamiento como en la implicación del riesgo, y, por último, pues destacar que la investigación y los tratamientos están siendo prometedores. Son pasos muy importantes que se van dando a lo largo de los años, cabe destacar que son pasos prometedores, principalmente en tratamientos intensivos y los no intensivos, incluyendo las dos categorías de pacientes.

Y ya para terminar, pues he dejado aquí una frase que: “El espíritu humano es más fuerte que cualquier cosa que pueda sucederle”. Agradezco mucho a Asotrame por haberme permitido este espacio de poder informar a los pacientes las características de las características de la enfermedad, claramente, a veces suelo pedir disculpas, incluso a veces a mis propios pacientes si suelo ser muy técnico, pero intento darle la información más acertada al paciente. Siempre les explico qué dudas van a tener, es normal, este tipo de enfermedades, recordar que son enfermedades que, aunque vengamos estudiando años, cada vez puede haber alguna actualización, cada vez nos orientan a que haya algo nuevo en el contexto del tratamiento o que vayan emergiendo nuevas terapias. Es habitual tener dudas, pero para eso están los hematólogos, es decir, para irle explicando paso a paso con una información aceptada, y que el paciente entienda según lo que nosotros podamos aportarle desde el punto de vista de diagnóstico, enfermedad y tratamiento. Así que, muchas gracias de verdad.

Muchísimas, muchísimas gracias por la intervención, porque creo que en un contexto en el que el acceso a la información es inmediato, pero no siempre es riguroso. Creo que disponer de contenidos claros, actualizados, respaldados, no un poco por la evidencia científica en este terreno, resulta fundamental, ¿no?

Y es que ejercicios, bueno, más que ejercicios, espacios, ¿no?, de este tipo cumplen un papel crucial, que es disipar dudas, reducir incertidumbre, favorecer también una comprensión más realista y, en muchos casos, esperanzadora de lo que supone también una leucemia mieloide aguda. Y, además, sí creo muy necesario para pacientes, y es que permiten humanizar el proceso asistencial al acercar el conocimiento especializado a quienes, a quienes lo necesitan.

Así que nada, de nuevo, muchas gracias a ustedes, de verdad.