(00:00) Hoy vamos a abordar un tema de gran interés para la mayoría de pacientes con enfermedades hematológicas malignas y se trata del trasplante de progenitores hematopoyéticos y conocido comúnmente como trasplante de médula ósea.

El trasplante se refiere al procedimiento médico especializado mediante el cual se administra al paciente células madre hematopoyéticas capaces de reconstruir un sistema hematológico e inmunológico funcional, lo que ofrece en muchos casos una posibilidad real de curación. Y para conocer más sobre este tema, hoy nos lo va a

detallar mucho mejor la hematóloga Tamara Torrado, quien conoce de primera mano en qué consiste este procedimiento. Así que nada, sin más preámbulo, te cedo la palabra.

Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos y gracias Ivana y bueno, también a Asotrame por haberme invitado a participar en estas charlas, que la verdad es que me hace especial ilusión porque es la primera charla que doy para pacientes o dirigida a pacientes, entonces bueno, me ha exigido un poquito más.

(01:12) Nada, sin más, voy a comenzar. Este es el índice que voy a seguir, voy a tocar muchos temas y las complicaciones del trasplante las voy a hablar en general. No he separado trasplante autólogo de alogénico, iré diciendo un poco cuál es específica de cada uno, pero bueno, va a ser una charla de trasplante en general.

Antes de comenzar, un poquito sobre la historia del trasplante, el primero se realizó en el año 57 por Donnall Thomas, pero poco se conocía en este momento de sistema HLA que luego os hablaré un poquito de él. Entonces los resultados no fueron buenos y esto generó una idea de que iba a ser un poco difícil superar la barrera del trasplante, hasta que 10 años más tarde Van Rood descubrió el sistema HLA, que es lo que nos diferencia como individuos y unos de otros. Esto hizo que se despertara de nuevo un interés en el trasplante y se creara el primer programa de trasplante en Seattle, realizándose el primer trasplante de un donante no emparentado en el año 79. Además, aquí se describió la ciclosporina y el metotrexato, que son fármacos que los pacientes alotrasplantados conocen y se vio que servían para tratar lo que hoy se conoce como EICH, pero que en ese momento se llamó síndrome secundario. Otro hito importante en la historia fue en el año 89, cuando Elianne Gluckman realizó el primer trasplante de cordón en un niño con anemia de Fanconi y un año más tarde se realizó la primera infusión de linfocitos de donante, en el año 90. De forma paralela a esto, sobre todo gracias al descubrimiento del HLA, se crearon los primeros registros de donantes. El primero fue el del Anthony Nolan, que es el registro inglés, se creó en el año 74. Un poco más tarde se creó el registro, en el año 86, el registro americano y en el año 68 el registro europeo al que se han ido añadiendo registros de otros países. El nuestro también, que es Redmo lo que ha llevado a que en el momento actual existan 42 millones de donantes.

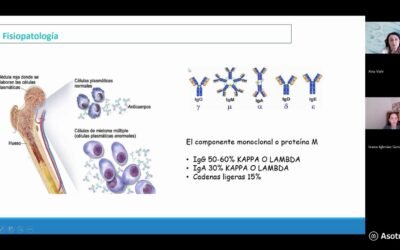

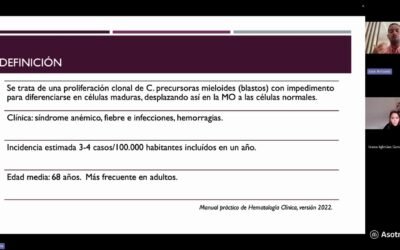

(03:15) Pero ¿qué es el trasplante? Podemos diferenciar en dos tipos: el trasplante alogénico que es aquel en el que infundimos células madre, pero que se obtienen de un donante sano con el objetivo de sustituir la médula ósea del paciente enferma con el caso de las leucemias o bien defectuosas, como también los síndromes mielodisplásicos, por ejemplo. Mientras que el trasplante autólogo también se trata de infundir las células madre, pero obtenidas del propio paciente para recuperación de la médula ósea tras administrar una quimioterapia a dosis altas con el objetivo bien de erradicar la enfermedad como ocurre en los pacientes con linfoma o prolongar la respuesta que se haya obtenido previo con la quimioterapia, como ocurre en el caso de los pacientes con mieloma.

Estos son datos actualizados de la ONT en donde vemos que la indicación de trasplante alogénico es: la primera la leucemia mieloblástica aguda, seguido del síndrome mielodisplásico y después de la leucemia linfoblástica. Mientras que la primera indicación de trasplante autólogo son los pacientes que tienen un mieloma múltiple, seguido del linfoma no-Hodgkin y después del linfoma de Hodgkin.

Y esta es la gráfica del número de trasplantes realizados en España en los últimos años. Como veis, ha ido creciendo. El de arriba, el amarillo, vemos los trasplantes alogénicos y tuvo un pequeñito descenso aquí en el 2020 a consecuencia de la pandemia porque es verdad que se recomendó desde los diferentes registros y centros de trasplante, intentar demorar algunos trasplantes en los casos en los que se pudieron, que se hicieron igualmente por la situación de pandemia, pero aun así siguieron creciendo en los siguientes años. Y en verde tenemos los trasplantes autólogos, que como vemos también fueron creciendo de forma progresiva hasta más o menos el año 2021-2022, que están como en stand-by. Esto es probablemente debido a la aparición de las terapias CAR-T que ha desplazado al auto en algunas indicaciones.

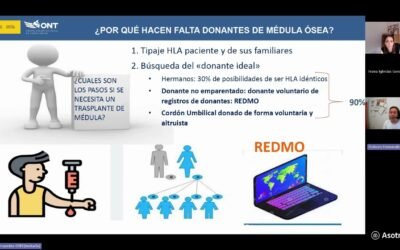

(05:12) En el caso de que tenemos un paciente que es candidato a un trasplante alogénico, un trasplante de un donante, ¿cómo vamos a seleccionar a ese donante? Primero tenemos que ver si tiene hermanos, porque solo existe un 25 % de probabilidades de que nuestro hermano sea compatible y ahora os explicaré por qué. En el caso de que no sea compatible o no tenga hermanos, habría que iniciar una búsqueda de un donante no emparentado. ¿Y por qué una probabilidad tan bajita de que tengamos un hermano compatible? Os lo voy a explicar ahora. Nuestro sistema inmune es un sistema que va a reconocer lo que es propio de lo extraño, de lo ajeno y va a dar respuesta a los diferentes agentes externos, de manera que si tenemos una infección, nuestro sistema inmune se va a activar y va a intentar luchar frente a esa infección. Lo mismo ocurre con las células tumorales, si un paciente tiene un cáncer, nuestro sistema inmune se va a activar y también va a intentar luchar frente a ese tumor. Y ocurre lo mismo con las células trasplantadas de otra persona. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las células de nuestro organismo tienen en su superficie unas proteínas o moléculas, como vemos aquí, que se llaman HLA, que es lo que nos identifica, como decía antes, como individuos. Nuestro sistema inmune cuando entra en contacto con las células que lleva nuestro HLA va a decir, estas pertenecen a esta persona, no las voy a atacar. Pero, sin embargo, cuando ponemos unas células madre que son de otra persona con un HLA diferente a nosotros, nuestro sistema inmune se va a activar y lo va a atacar, generando lo que se llama el rechazo de esas células. ¿Cómo vamos a heredar este HLA? Lo heredamos de nuestros padres, heredamos el 50 % de nuestro padre y el 50 % de nuestra madre, de manera que hay cuatro combinaciones diferentes. De ahí a que solo exista una posibilidad de entre un 25 % a un 30 % que tengamos un hermano compatible. Por tanto, en función del tipo de donante que tengamos y de la identidad HLA, vamos a diferenciar el donante emparentado HLA idéntico, es decir, nuestro hermano, un donante no emparentado HLA idéntico, es decir, un donante que no es nuestro hermano pero es HLA idéntico con nosotros, es 100 % compatible, un donante no emparentado no idéntico porque se permite o se puede hacer un trasplante de un donante que sea 90 % compatible con nosotros, un 80, un 9 /10, 8/10 que se llama, o un donante haploidéntico que es aquel que comparte solo el 50 % del HLA. Como comentaba antes, como había con nuestros hermanos cuatro combinaciones posibles, es posible que nuestro hermano sea haploidéntico con nosotros, porque comparte solo el 50 % y no el mismo HLA heredado de nuestros padres. Y una vez que iniciamos una búsqueda, ¿qué porcentaje tenemos de encontrar un donante emparentado? Esto va a depender mucho de la etnia. En el caso de la etnia caucásica, que es la nuestra, tenemos casi un 80 % de probabilidades de encontrar un donante no emparentado. No ocurre lo mismo con otros grupos poblacionales como son los pacientes asiáticos que solo tienen un 47 % o los pacientes afroamericanos que solo tienen un 29 % de posibilidades de encontrar un donante. Es por esto que es muy importante incidir en la donación entre los diferentes grupos, para que todos tengamos las mismas opciones. Bien, ya tenemos un donante localizado, ya hemos verificado que es HLA idéntico, o no es idéntico, pero bueno, es 90 % compatible con nosotros, haploidéntico. Entonces, es en este momento en el que hay que proceder a la donación de estas células madre.

(08:40) ¿Cómo se obtienen estas células madre, estos progenitores hematopoyéticos? Se obtienen de dos maneras, de la médula ósea o de la sangre periférica. Es verdad que hasta 1995 la fuente más utilizada era la médula ósea. Lo que se hacía era bajo anestesia general, se iba a las crestas celíacas, se aspiraba de ahí una cantidad de sangre suficiente que necesitábamos para obtener estas células madre. Pero estos están en desuso salvo para alguna patología en concreto. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que con quimioterapia a altas dosis podíamos movilizar a estas células madre fuera de la médula ósea a la sangre periférica. A mayores se desarrollaron los factores de crecimiento estimulantes de colonias (G-CSF), que lo que hacían es estimular a la médula, que produzca esas células madre y salgan a la sangre. Esto sumado al perfeccionamiento de los métodos de aféresis y a las técnicas de recolección, junto con un menor riesgo para el donante, pues ha hecho que la fuente de elección sea la sangre periférica. ¿Y cómo vamos a movilizar estas células madre? Esto es lo mismo para donantes no emparentados o emparentados como para un paciente que va a hacerse un trasplante autólogo. La movilización es exactamente igual. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar al paciente o al donante a la unidad de aféresis, ahí le valorarán las vías periféricas porque es ahí por donde vamos a donar. En el caso de los donantes sanos, pues no suele haber ningún problema, pero sí que es verdad que los pacientes que van a hacer un trasplante autólogo, pues como han recibido quimioterapia previa, tienen peores accesos venosos y a veces es necesario colocar un catéter central. Una vez que se ha valorado al donante, se han hecho también una serie de analíticas, se programa entonces la fecha de aféresis. Cuando programamos la fecha de aféresis es entonces cuando vamos a dar los factores estimulantes de colonias tanto al donante como al paciente, en caso de que sea un trasplante autólogo para administrarse en su domicilio.

Se administran por la mañana y por la noche, es una inyección subcutánea, y al quinto día el paciente irá a la unidad de aféresis para monitorizarse. ¿Cómo se hace entonces la recolección? A través de una vía de salida se saca la sangre total, que va a un separador celular. Este separador va a seleccionar solo las células madre y el resto nos lo va a devolver.

La duración suele ser más o menos unas 4 horas. Es verdad que a lo mejor en pacientes que se van a hacer un autotrasplante se necesita un segundo día de movilización porque cuesta un poquito más movilizar estas células por la quimio previa, pero un donante suele ser, un día suele ser suficiente.

En cuanto a los efectos secundarios de este procedimiento, son los derivados de la administración de los factores de crecimiento: febrícula, dolores articulares, dolores musculares, inflamación a veces en la zona de inyección, pero reacciones más graves por suceso son poquito frecuentes. Luego también durante el procedimiento puede haber alteración del calcio y del magnesio, entonces el paciente o el donante lo que nota es que se nos quedan como dormidos los dedos de las manos o alrededor de la boca, pero nada que no se pueda solventar.

Bien, de forma paralela a la movilización de ese donante, el paciente va a recibir un tratamiento que se llama acondicionamiento. En el caso de los pacientes que se van a hacer un autotrasplante cuando se recogen estas células madre, se van a congelar porque no se van a infundir inmediatamente. El paciente tiene que continuar con su quimioterapia hasta completar los ciclos establecidos en función de cada patología y luego ingresará para el autotrasplante. Pero va también a recibir un acondicionamiento como los pacientes candidatos a alotrasplante. ¿Y qué es? Pues es la combinación de quimioterapia con o sin radioterapia que se administran antes de la infusión con dos objetivos fundamentales: uno, antineoplásico, que es eliminar la poca enfermedad residual que pueda quedar. Y otro, en el caso de los alotrasplantes, con efecto inmunosupresor, es decir, para producir una inmunosupresión suficiente en el receptor para que no rechace a esas células de ese donante.

En función de la intensidad se pueden dividir en tres tipos: el mieloablativo, que es el que produce un descenso de los recuentos sanguíneos, de la hemoglobina, de las plaquetas, de las defensas, lo que llamamos citopenias, que no se van a poder recuperar si nosotros no ponemos esas células madre, el no mieloablativo, que es el que produce el descenso de los recuentos sanguíneos, pero de forma más moderada y que es capaz de reconstituirse de forma propia la médula sin necesidad de poner progenitores. Y el de intensidad reducida es aquel que produce también un descenso de los recuentos sanguíneos, no tan profundo como el mieloablativo, pero en el cual también necesitamos infundir progenitores hematopoyéticos para que esa médula trabaje.

Y la selección de un acondicionamiento u otro, en el caso del alotrasplante, aquí me refiero, va a depender un poquito del tipo de enfermedad. Por ejemplo, en pacientes que tienen una leucemia, un síndrome mielodisplásico, se van a preferir esquemas mieloablativos. Del estado de la enfermedad también, si queda un poco de enfermedad residual, también vamos a optar por esquemas más mieloablativos, luego de la edad del paciente: a partir de los 55 años, los mieloablativos son demasiado tóxicos y nos iríamos a esquemas de intensidad reducida.

El estado general del paciente también hay que tenerlo en cuenta, pacientes que vienen con una situación física un poquito más deteriorada o tienen alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad que nos limita a la hora de poner un tipo de acondicionamiento más tóxico también iríamos a una intensidad reducida y también dependerá de los tratamientos previos recibidos. No vamos a usar una quimioterapia que hayamos puesto previamente y no haya sido eficaz.

Cuando el paciente está ingresado tanto en auto como en alo va a recibir también unos fármacos que se llaman profilaxis antiinfecciosos, la profilaxis para evitar o disminuir el riesgo infeccioso a recibir antivirales, antifúngicos y a veces antibacterianos. Y en el caso de los trastornos alogénicos van a recibir los inmunosupresores, que muchos seguro que ya les suenan, que son la ciclosporina, tacrolimus, metotrexato con dos objetivos: uno, favorecer el injerto hematopoyético, es decir, intentar mantener el sistema inmune del receptor lo más abolido posible para que no rechace a las células del donante y por otro lado, frenar también un poquito a esas células de ese donante para que vayan a la médula ósea, pero no nos ataquen demasiado, evitar la enfermedad de injerto contra el receptor.

Bien, tenemos al paciente ya acondicionado, habiendo recibido su tratamiento de quimio o quimio y radio y se procede entonces a la infusión de progenitores. En el caso de los trasplantes alogénicos, la infusión suele ser en fresco porque mientras el paciente está recibiendo la quimio, el donante se está movilizando y se están recogiendo ya los progenitores al quinto día, como os decía. Una vez recogidos, estas células se envían para infundir al día siguiente. En el caso de los autotrasplantes, como comenté, se van a congelar, porque no se infunden en el momento. Al criopreservarlos, al congelarlos, se introduce un conservante que se llama DMSO. Y este es el responsable de que durante la infusión de progenitores se pueda producir alguna reacción infusional. Por eso siempre hay que administrar una premedicación que lleva corticoide, antihistamínico y paracetamol. Vamos a monitorizar al paciente y entre las reacciones que pueden producirse durante la infusión puede ser hipertensión, hipotensión, a veces un poquito de necesidad de oxígeno, poner unas gafitas nasales, alguna náusea, pero nada que no se pueda manejar habitualmente. Muchas veces disminuyendo el ritmo de la infusión o volviendo a administrar alguno de estos fármacos es suficiente.

(16:30) Vamos a hablar ahora de las complicaciones precoces. Cuando hablo de complicaciones precoces me refiero a aquellas que aparecen durante el ingreso. Habitualmente el ingreso en el auto suele ser cuatro semanas, más o menos, y en el caso de los alotrasplantes, cinco semanas, seis semanas, depende un poquito de las complicaciones que haga cada paciente. Por ahí hay algunas que son comunes a ambos tipos de trasplante. Una es la toxicidad gastrointestinal secundaria, la quimio y la radio, como las náuseas y los vómitos, que pueden aparecer desde el momento en el que se empieza la quimioterapia, el acondicionamiento, puede aparecer dos o tres días más tarde, pueden ser ya anticipatorias. Hay pacientes que tienen náuseas por estímulos olorosos o estímulos visuales.

La diarrea. La diarrea en las dos primeras semanas del trasplante, la causa más frecuente es la toxicidad gastrointestinal. Entonces, bueno, se puede acompañar también de dolor tipo cólico, de fiebre y dar lugar a que haya un riesgo también de deshidratación.

Y luego está la mucositis. La mucosa es la capa superficial que recubre todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces cuando se inflama a consecuencia de la quimioterapia o de la radio puede dar lugar a dolor, que de repente estamos comiendo y nos molesta un poquito la boca o molesta el tragar, porque estas son las zonas que más comúnmente se afectan, la boca, el esófago, garganta, pero hay pacientes que lo que suelen tener es diarrea. Bueno, dolor, evidentemente, nunca se pasa, pero sí que es verdad

que tenemos mucha dificultad para comer o el paciente tiene muchas deposiciones líquidas, lo que hacemos es dejarle una dieta más blanda, incluso a veces en dieta absoluta, como nutriciones, nutrición parenteral o enteral, hasta que la mucositis se resuelve.

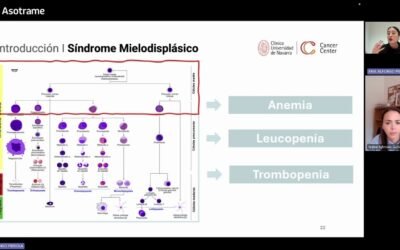

Y luego están las citopenias, que como decía es el descenso de la hemoglobina, lo que da lugar a la anemia, el descenso de las plaquetas, que se llama trombopenia, y el descenso de las defensas, que se llama neutropenia. Esto va a dar lugar a que tengamos que estar transfundiendo a los pacientes, tanto sangre como plaquetas. El tener las plaquetas bajas también hace que tengamos un mayor riesgo de sangrado y luego las defensas bajas lo que nos aportan es un riesgo infeccioso. Este riesgo infeccioso no va a depender solo de que tengamos un número bajito de defensas, sino que también influye en otros factores como son las infecciones previas que hayamos tenido, que tengamos mucositis o diarrea porque al final esa capa que protege a esas zonas está rota y por ahí puede penetrar algún germen y también depende del tipo de trasplante. En el trasplante autólogo la neutropenia, el tiempo en el que las defensas están bajitas es mucho más corta. Actualmente suele ser una mediana de 10, 11, 12 días. En cambio, en el trasplante alogénico es un poco más largo, más si hablamos de un trasplante haploidéntico: nos podemos ir a 16 días, 17 días. Entonces aquí el riesgo infeccioso es mayor.

Luego puede producirse alguna complicación hepática o renal derivada de la quimioterapia porque al final son fármacos que se metabolizan en el hígado, se eliminan también por el riñón y los pueden dañar un poco. También los fármacos que administramos antibióticos, antivirales pueden producir toxicidad. Los inmunosupresores del alotrasplante lo mismo y alguna infección, aunque en general se ven con poquita frecuencia. Esto es en común tanto para auto como para alo.

Ahora hay una complicación que es estrictamente exclusiva del trastorno alogénico que es la enfermedad de injerto contra huésped, el EICH y es cuando los linfocitos del donante reconocen como extraño al receptor y lo van a atacar a diferentes niveles e intensidad,

que a día de hoy sigue siendo la principal causa de mortalidad en el trasplante alogénico. Hay distintos factores de riesgo para que se produzca EICH, entre ellos las diferencias HLA, como comentaba. Cuando hay alguna diferencia, el sistema inmune va a decir esto no es mío y lo va a atacar. Las donantes mujeres con embarazos previos porque generan anticuerpos que no se comparten con el receptor. La mayor edad del donante, un acondicionamiento de mayor intensidad, todo esto pues va a sumar para que tengamos un mayor riesgo de EICH.

La incidencia es muy variable y va a depender, por tanto, de cada uno de estos factores. Hay tres formas de presentación. La que voy a hablar ahora es el EICH agudo clásico, que es el que aparece en la tercera o cuarta semana del trasplante, si aparece o hasta los tres meses. Ese es el periodo en el que se puede presentar. Luego está el EICH agudo persistente que aparece más de 100 días tras el alo y no tiene características de EICH crónico, luego lo comentaré, el EICH crónico clásico, que también hablaremos de él, y el síndrome de solapamiento, que es cuando coexisten características de EICH agudo y EICH crónico. Pero durante el ingreso y cuando las células del donante han injertado, es cuando tendremos el riesgo de que el paciente tenga la enfermedad injerto contra receptor aguda. ¿Cuáles son las formas de presentación? Son básicamente tres. Una a nivel cutáneo, como vemos aquí, pueden aparecer simplemente con una erupción, un rash, que es bastante típico en palmas, en plantas, a nivel del tórax también, y se puede extender formando un eritema generalizado y en situaciones más graves, pues, formar ampollas. A nivel hepático puede elevarse la bilirrubina y a nivel intestinal puede haber dos tipos de afectación, a nivel digestivo alto en forma de pérdida de apetito, náuseas, vómitos, a nivel digestivo bajo en forma de diarrea, que el grado va a depender un poquito del número de deposiciones y del volumen. En función del grado de afectación tendremos distintos estadios y los trataremos de forma diferente en función de la afectación que tenga cada paciente. Y luego están las reactivaciones virales, que esto también es algo prácticamente exclusivo del trasplante alogénico. La mayor parte de la población hemos estado en contacto con el virus de Epstein-Baar o con el citomegalovirus. Entonces, nuestro sistema inmune ha desarrollado memoria y en el momento en el que se vuelva a activar estos gérmenes, se van a activar estos virus. Cuando entramos en contacto con ellos, permanecen en nuestro organismo en estado de latencia, de forma que en situaciones de inmunosupresión se pueden reactivar. Que se reactiven no quiere decir que generen enfermedad, para nada. De hecho, lo que vamos a ver es que en sangre que le hacemos determinaciones semanales de estos dos virus, vemos que la carga del virus aumenta. Entonces, lo que hacemos es que llega a un punto de corte, establecemos un tratamiento preventivo para evitar que se desarrolle la enfermedad.

(22:59) Bien, y ahora vamos a las complicaciones tardías, que son aquellas que se producen una vez que el paciente se va de alta. Vamos a seguir manteniendo un riesgo infeccioso porque, aunque hayamos recuperado los neutrófilos, el paciente sigue estando inmunodeprimido porque mantenemos una inmunodeficiencia humoral y celular, que es los linfocitos B y los linfocitos T, porque van a estar bajos. En el caso de los autotransplantes, por toda la quimioterapia que hemos recibido previamente, que le va a costar al sistema inmune volver a trabajar unos meses. Y en el caso del trasplante alogénico, por los inmunosupresores. Esto va a dar lugar a que tengamos un mayor riesgo de infecciones bacterianas, de infecciones virales, por virus respiratorios y también por el citomegalovirus. Y luego también hay riesgo de infecciones fúngicas, aunque es mucho menos frecuente, pero sobre todo si se usan corticoides, por eso, aunque el paciente esté recibiendo profilaxis frente a los virus y frente a los hongos, tras el alta es muy importante que se mantengan las medidas higiénicas de lavado de manos y las mascarillas en algunas situaciones.

(24:05) Luego está el EICH crónico. Esto, bueno, bien se merece un capítulo aparte, aunque me consta que hay una charla de la doctora Albo que lo explica en profundidad, entonces yo voy a dar unas pinceladas. Hay varias formas de presentación. Una es de novo, sin que aparezca el EICH agudo previo, otra es la forma quiescente, tras un EICH agudo que se ha resuelto, y otra es la forma progresiva, que es la evolución del EICH agudo que no se ha resuelto. Si aparece, ocurre en la mayor parte de los pacientes en el primer año. La incidencia también es variable y va a depender de varios factores de riesgo.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, los órganos más frecuentemente afectados son: la piel, las mucosas, no solo a nivel ocular, sino también a nivel oral, genital, las articulaciones, el intestino, el hígado y el pulmón. Hay una diferencia, como vimos con respecto al EICH clásico, que eran básicamente tres, el hígado, el intestino y el cutáneo.

Aquí puede afectar a cualquier órgano y hay unos síntomas y unos signos que van a ser típicos. Voy a comentar algunos de ellos: la piel. En la piel no va a aparecer la típica erupción que os comenté antes, sino que son característicos, a ver si se ve aquí, estas lesiones que se llaman liquen plano, que son unas lesiones superficiales, así planas, brillantes, a veces pueden ser pruriginosas o lesiones tipo esclerosis, eso es cuando la piel se endurece. Nosotros, por ejemplo, no somos capaces de pellizcar algunas zonas porque están más induradas. Luego, a nivel de las uñas también es característico estas lesiones, estas estrías longitudinales o que las uñas se rompan con mayor facilidad o se deformen. A veces uno piensa que puede tener hongos, en realidad lo que es un EICH crónico.

A nivel de la boca también pueden aparecer estas lesiones que son bastante típicas, que se llama liquen plano. Por eso cuando el paciente viene a la consulta le decimos que nos enseñe la boca para ver, porque a veces no dan ningún tipo de síntoma. En ocasiones sí que da dolor, pero al inicio no. A nivel ocular, el EICH se puede presentar como si fuera una conjuntivitis, como sequedad o sensación de arenilla, que nos molesta la luz, que se ponga los ojos rojos. Y luego también puede haber, como comentaba antes, lesiones en otras mucosas como las genitales. También pueden aparecer lesiones como el liquen de la boca o alguna erosión, alguna fisura. A nivel digestivo no aparece la diarrea, no se manifiesta así el EICH crónico, sino que, por ejemplo, es muy característico que se produzca una estenosis del esófago. La estenosis es cuando se reduce la luz, entonces al tragar notamos que nos cuesta un poquito más comer ciertos alimentos. Y luego también puede haber una afectación a nivel pulmonar. Nosotros en la consulta, de forma periódica, vamos a pedir pruebas de función pulmonar, la espirometría, porque va a haber alteraciones que nos van a sospechar que el paciente tenga un EICH pulmonar, ya que el EICH pulmonar da síntomas cuando está muy avanzado. Por eso es muy importante realizar las pruebas de infección respiratoria de forma periódica. Los síntomas que dan se parecen a los de una infección, puede dar tos, fatiga, en ocasiones fiebre. En el TAC también puede haber alguna lesión característica y muchas veces es necesario hacer cultivos para descartar evidentemente que tengamos infecciones.

Y luego el EICH crónico puede afectar a las articulaciones que parece que no es algo tan grave, pero la verdad es que es bastante limitante, puede haber dificultad en la dorsiflexión del pie o a veces dificultad para hacer este movimiento de la cuestión de agudo o para levantar, por ejemplo, los brazos, están limitados a una cierta altura. Por tanto, el EICH crónico vemos que puede afectar a múltiples órganos y el diagnóstico va a ser clínico.

Nosotros en cuanto veamos algunos de estos síntomas vamos a darnos cuenta de que va a ser un EICH, aunque es verdad que en ocasiones es necesario hacer una biopsia o cultivos para descartar otras causas. Una vez que hemos valorado el grado de afectación en función de los órganos vamos a darle una escala de gravedad. Puede ser un EICH leve, moderado o grave, y en función de eso, establecer un tratamiento óptimo. Pero el tratamiento no lo va a hacer solo el hematólogo porque como veis el EICH crónico afecta a muchos órganos, a las articulaciones, a nivel ocular y evidentemente tiene que ser una decisión multidisciplinar. Yo puedo saber que el paciente tiene un EICH ocular, pero el tratamiento óptimo se lo va a dar el oftalmólogo.

Luego pueden ocurrir otras complicaciones oculares que no son EICH, por ejemplo, las cataratas. Tiene una incidencia de hasta un 50 % a los 10 años del trasplante. Es bastante alta, y como factor de riesgo, pues la edad avanzada del paciente y el uso de corticoides.

Como veremos, los corticoides van a ser un factor de riesgo para muchas complicaciones. El glaucoma también se puede presentar hasta un 15 % de los pacientes.

También hay complicaciones orales, se pueden producir caries, la hiperplasia de las encías, que es muy característico de la Ciclosporina y riesgo de algún segundo tumor.

Por eso es muy importante mantener una correcta higiene bucal y realizar revisiones periódicas por el odontólogo. La enfermedad cardiovascular también es un problema en el post-trasplante tardío. Hay un riesgo aumentado de 3-5 veces en relación a la población general. Entre los factores de riesgo destacan la quimioterapia y la radioterapia que se da a nivel torácico, previo al trasplante, la edad, el que el paciente tenga un antecedente de cardiopatía, también el estilo de vida previo, como los pacientes que fuman o han fumado, una vida más sedentaria. Esto da lugar a que se puedan producir tres tipos de enfermedades cardiovasculares. Uno es la miocardiopatía o disfunción cardíaca con presencia de arritmias o valvulopatías. Otro es la enfermedad arterial o cerebrovascular con riesgo de infarto de corazón, riesgo de infarto cerebral y otro son los factores de riesgo metabólicos. Si el paciente tiene hipertensión antes del trasplante, es posible que lo sea después o que tenga un debut diabético o que tenga dislipemia, es decir, el colesterol elevado. Después tenemos la disfunción neuroendocrina que es una de las alteraciones también más prevalentes en el post-trasplante tardío. ¿Por qué? Porque los órganos endocrinos tienen una alta proporción de células en crecimiento que las hace que sean más sensibles a la quimio y la radioterapia. Uno va a ser la disfunción tiroidea, se puede producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. Otro va a ser la insuficiencia adrenal, un 10-30 % de los pacientes y suele estar relacionado con los corticoides. La insuficiencia adrenal es cuando nuestro cuerpo no es capaz de producir cortisol de forma fisiológica y suelen ser los corticoides que damos nosotros para tratar el EICH, para otras complicaciones los que hacen que se frene la producción natural de cortisol. Y esto da lugar a debilidad, cansancio, mareo. El tratamiento es el sustitutivo de la hormona.

Y luego está la disfunción gonadal. Tanto en hombres como en mujeres que reciben un trasplante y con la quimio previa se va a producir una disfunción gonadal en diferentes grados. En el caso de las mujeres se produce un daño directo del ovocito, una toxicidad directa a ese nivel y también va a haber toxicidad a nivel del folículo ovárico, que además tiene muy poquita capacidad de recuperación y esto hace que la paciente tenga un fallo ovárico prematuro, que tenga amenorrea, es decir, que no tenga la menstruación, con falta de esteroides sexuales y elevación de las gonadotropinas. Los corticoides de nuevo usados de forma prolongada junto con otros inmunosupresores van a contribuir a la atrofia de los tejidos ováricos y los síntomas van a ser los de la menopausia, con sudoración, sofocos, dolores musculares. Si no existe contraindicación, el tratamiento es la terapia hormonal sustitutiva. Y en el caso de los varones, lo que se va a afectar es la producción de espermatozoides porque se daña el epitelio germinal testicular, que es donde se producen. Pero a diferencia de las mujeres, los varones mantienen niveles de testosterona normales porque no se afectan las células que las produce. Esto da lugar a que haya una menor capacidad de producción de espermatozoides o no tengan ninguna. Por eso también el paciente suele estar evidentemente asintomático.

Y debido a esta alteración a nivel gonadal, pues aparece la infertilidad y la verdad es que esto tiene consecuencias psicológicas tanto para el paciente como para su pareja y un impacto en la calidad de vida. Por eso es muy importante realizar estrategias de prevención ya cuando un paciente se diagnostica una enfermedad hematológica, criopreservación.

Aunque es verdad que, una vez realizado el trasplante, pues menos de un 15 % de los pacientes van a tener descendencia. Si se produce un embarazo, este debe ser considerado de riesgo, pero por la madre, por las comorbilidades que ya tenga. Porque a pesar de recibir quimioterapia, haber recibido un trasplante, existe la misma incidencia de malformaciones, abortos, enfermedades malignas en el feto que hay en la población general.

Las complicaciones musculoesqueléticas. Parece que es menos importante que todo lo que he comentado, pero es muy, muy limitante. Las he dividido en tres grupos.

Uno son los problemas musculares. La miopatía por esteroides se produce en un porcentaje bastante elevado de pacientes, es la debilidad muscular, la inactividad, calambres musculares. Entre los factores de riesgo están: una vida más sedentaria,

pérdida de masa muscular y estos corticoides que damos para tratar el EICH y para tratar otras patologías. En cuanto al tratamiento, serían los suplementos de magnesio, pues hacer un estiramiento muscular, pero la analgesia en general no funciona para los problemas musculares. Yo os recomiendo leer esta guía que os he puesto aquí, que es el grupo español de trasplante, está elaborada por un grupo de fisioterapeutas del Hospital de Vigo y está fenomenal por si queréis echarle un vistazo para ver en qué consiste el ejercicio terapéutico durante el trasplante, que es muy importante realizarlo durante, después, pero también antes.

Luego, la osteoporosis y la osteopenia, porque se altera tanto al calcio como a la vitamina D. Los mismos factores de riesgo que para los problemas musculares, la inactividad, los corticoides. Nosotros vamos a tener que realizar densitometrías óseas a los pacientes, para que cuando veamos un riesgo de osteoporosis, pues derivarlo al reumatólogo para administrar el mejor tratamiento.

Y luego está la necrosis avascular. Eso es cuando un tejido óseo deja de recibir un flujo sanguíneo y se muere. Entre los factores de riesgo también están los corticoides, la edad avanzada y la irradiación corporal. Suelen producir dolor, habitualmente la articulación afectada es la cadera y el tratamiento es muy variable. Hay que derivar a estos pacientes al traumatólogo, pero puede ir desde tratamiento analgésico a fisioterapia, incluso acabar con una prótesis.

Luego tenemos las segundas neoplasias. El riesgo de recaída de la enfermedad, por desgracia, sigue estando ahí y se ocurre en los dos primeros años. Luego también hay un riesgo incrementado hasta tres veces de otros tipos de cáncer. Es muy importante seguir los cribados de cáncer que establece cada sistema de salud de cada comunidad y luego nosotros, si vemos alguna lesión sospechosa, evidentemente mandarlo al especialista.

Y, por último, ya los trastornos psicosociales. Todo esto que he contado que, evidentemente, no pasan todos los pacientes, pero todos tienen algún problema post-trasplante sumado al cansancio, el dolor crónico, la disfunción sexual, la pérdida del trabajo o la reincorporación al trabajo, que a lo mejor no es el trabajo que hacía el paciente previamente, sino que es otro porque ya no puede hacerlo. Los problemas económicos que se generan al no trabajar. Esto genera una ansiedad importante. Entonces, es muy importante que el paciente reciba una atención psicológica de forma precoz, ya no durante el trasplante, yo creo, sino ya el diagnóstico de la enfermedad. Porque nosotros podemos pensar que sí, podemos superarlo y podemos llevarlo solos, pero durante la enfermedad surgen muchas complicaciones, muchas situaciones de estrés, que, los psicólogos, e Ivana, corrígeme si me equivoco, pero tenéis muchas herramientas para darle a los pacientes y que puedan pues intentar solventar esa situación o llevarla de la mejor manera posible y no sólo el paciente sino también el cuidador, que es muy importante.

Bien, como veis todas estas complicaciones tardías son muy variadas y no son primariamente hematológicas, entonces el manejo tiene que ser también multidisciplinar. El paciente tiene que ser valorado por enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, ginecólogos, reumatólogos, valorar al paciente también, a cada paciente de forma individual porque evidentemente cada uno va a presentar una complicación diferente y eso establece un tratamiento óptimo entre todos para solventar el problema de la mejor manera posible.

(37:13) Y nada más. Hasta aquí mi charla. Espero que haya ayudado también a solventar dudas, no generar más y bueno, simplemente también quería que con esto se entendiera que el trasplante es un procedimiento, pues muy complejo, que no solo es o no solo empieza en el momento en el que se trasplanta, sino la infusión es lo más sencillo, sino que esto todo comienza cuando se indica un trasplante, que todo tiene que ir sobre la marcha, que a veces surgen complicaciones que intentaremos solventar de la mejor manera posible antes del trasplante y después también, que siempre hay complicaciones en mayor o menor medida. Pero que, si todo va bien, pues es muy satisfactorio para todos, tanto para pacientes como para nosotros. Y nada más.

Muchas gracias por tu intervención y por explicar este procedimiento de una forma yo creo que tan clara y tan accesible, porque el trasplante es una alternativa terapéutica que aunque sí que es cierto que ofrece grandes posibilidades, genera con frecuencia temor, mucha incertidumbre en pacientes y sus familias y creo que abordarlo con información cercana y comprensible como la que nos has ofrecido hoy, creo que es fundamental para disipar dudas y acompañar mejor a quienes enfrentan este proceso así que muchas gracias de nuevo y nos vemos en futuros encuentros

Gracias, hasta luego.